多くの方がご存じの通り、個人宅における薪ストーブの排煙には法規制が存在しません。しかしながら煙は健康を害するものですので、とりわけ住宅地では気にすべき要素です。

周辺住民に対し煙の影響を減らすためにはどうすればよいか。重要な要素はいくつかありますが、その一つに煙突の高さが挙げられるでしょう。

しかしながら、具体的に理想的な煙突の高さを明記している文献は私には見つけられませんでした。多くは以下のような言葉で解説されます。

屋根面から最低60cm以上です。

煙突は高い方が良いです。

ご近所迷惑になりづらい具体的な高さの目安は、結局どれくらい?

建築基準法などの観点から、最低限の高さとして明記されているのはあるのです。しかし臭いやご近所問題を回避するという観点での理想的な高さを記した文献は見つからず。

まあ設置環境や顧客の予算などもあり、安易に公式で明記できるものではないのでしょう。

しかしながら、例え参考値であっても知りたい方はいるはず。例えば以下の様な方です。

- 住宅地に薪ストーブの設置をご検討されている方

- クレーム等があり煙突を延長しようとご検討されている方

- 被害に遭っている方の、交渉時の参考として

というわけで本ページでは、煙突はどれくらいの高さがあれば理想なのか?特に住宅地でのご近所問題を減らせる高さはどれくらいなのか?ということに焦点をあて調査してみました。

結論から言えば、私が調べた文献に基づくと最低でも地上から15m以上がベター。周囲の建物から2.5倍以上あればベストと読み取れる記載がありました。

現実問題として厳しい数値ですが、排気浄化装置の設置も検討に入れる等判断に活かせるかもしれません。本ページの情報が何かの参考になれば幸いです。

煙突高の事例(薪ストーブ以外も含む)

何メートルあれば良いかを考える前に、既存の事例を参考にすると新たな発見がありそうです。ここでは薪ストーブ以外も含めて、煙突からの煙が問題になる例・ならない例をまずは見ていきたいと思います。

【煙突高9m】薪ストーブの例

ちょうど、我が家の隣人の環境が参考になりそうなので共有したいと思います。煙突高はおおよそ9m、条件は以下です。

- 二次燃焼可能な薪ストーブ本体利用

- 煙突は大棟より高い(お互い2階建て)

- 煙は大抵、煙突から斜め上の我が家側に昇っている

- 薪はある程度乾燥しているっぽい(屋根は無いけど常に大きな薪棚にびっしり)

- 住宅街で周囲に家多数(ほとんど2階建て、最大建物は概算20m級も)

私の家の窓からは薪ストーブの煙突が4本見えますが、最も煙が少なく&利用がお上手なのがこちらの隣人。

煙は焚きつけ時30分位と、(おそらく)薪の追加時しか見えません。その煙も色は濃くはありません。

おそらく比較的うまく使っている方と言えそうです。

しかしながら、それでも焚きつけ時は我が家の室内でも分かるほどの臭気となります。

PM2.5の数値も、瞬間値では900μg/㎥を超えたこともあります(国が定める環境基準は1日平均35μg/㎥)。

怖いと思ったのは、臭いはいつもと変わらないと言うこと。20の方が臭いときもあります。ちなみに通常時のPM2.5は5以下、環境基準は1時間平均35。上手く使ってる方でも時にこうなることにぞっとします。 pic.twitter.com/aiEJLpwDpy

— ヤマダ (@jumaki_info) February 28, 2022

その理由は以下と考えられます。

- 地表に近い位置(煙突9m+上昇分)で大気拡散している

- 煙が周囲の建物の影響をうけている(ダウンドラフトの発生)

ダウンドラフト(煙が風下の建物の背後に巻き込まれる現象)については、のちほど解説したいと思います。

断言はできませんが、体感的には多くの人が住まう住宅街では、9mの煙突高では低すぎるのではと予想されます。

私以外も被害を相談しているので、私が神経質すぎるというわけではないと思います。

【煙突高23m】銭湯の例

薪ストーブではありませんが、住宅地で物を燃焼させ煙が出るということで、銭湯も参考にしたいと思います。

煙くなる | 東京都江戸川区 | いちかめ🐢 | ウェザーニュース

電気やガスなどでは実際煙突は不要なようですので、ここでは昔ながらの黒煙が出るタイプを想定していきましょう。

銭湯の煙突高さは、昭和6年に75尺(約23m)と定められており、そこそこ高いです。

皆さんもイメージありますよね!?

とは言え私個人では銭湯に関わった経験が無かったのでググってみましたが、「銭湯 煙」のキーワード検索で大量に被害情報がヒットしました。

引用画像は東京都江戸川区にある銭湯の例です。

撮影日は2021年2月、驚くべき事に令和時代のものです。こんなのがまだ街中で許さているんですね。。

例え23mクラスの煙突高があっても、煙の濃度&量が強ければ近所迷惑になるということがわかります。

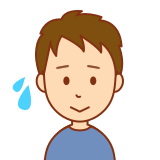

【煙突高100m~】焼却施設の例

私は東京の焼却施設の近くを生活圏にしていたことがあります。可燃ごみを焼却する清掃工場です。

しかし驚くべき事に、全く臭いはありませんでした。

専用の焼却施設のため、薪ストーブよりも高温で安定的に燃やすことが可能と予想されます。それでも100mを超える煙突の高さがありましたが。

ちなみに引用画像は、豊島清掃工場ですが210mだそうです。

逆に考えると、それくらい必要と判断されてのその高さなわけです。

その近隣にある有名なビルの「サンシャイン60」が239mなので、その分高さが必要とされたと公式サイトに記載されていました。

後述しますが、煙の流れは周辺の建物に影響を受けるからです。

- 高温で安定的に燃やす→煙が少ない

- 煙突が非常に高い→より上空で大気拡散される

清掃工場の被害情報を検索してみましたが、ほぼ出てきませんでした。これら2つの条件が揃えば、迷惑を回避することも実現できるようです。

都会の焼却施設は、こんなにも高い煙突で近所迷惑を防いでいるというわけです。

現実的ではありませんが、薪ストーブも100mの煙突高があれば、どんなに下手な利用者でもおそらく臭わないでしょう。

薪ストーブで参考になりそうな文献を探してみた

ここまでで、以下のことが事例としてわかりました。

- 9mの薪ストーブでは被害事例あり

- 23mの黒煙を上げる銭湯では被害事例あり

- 100m~の清掃工場ではほぼ被害事例なし

煙の濃さ&量という変数を考えないこととしても、「理想的な高さは9m~100mのどこかである……」。というような雑な推測をすることしかできません。

改めて周辺住民ファーストで考えられた情報・文献がないか探してみたところ、悪臭防止法の文献で参考になりそうな記載を見つけることができました。

悪臭防止法とは!?

工場その他の事業場における事業活動に伴い発生する悪臭について規制する法律です。

この悪臭防止法は、生活環境の保全や国民の健康の程を目的として制定されています。なので立ち位置としては私たち側。まさに求めていた文献になりそうです。

個人は対象外だけど?

先ほど「工場や事業場」「事業活動」と記載したとおり、法的には個人宅は対象外です。よって個人宅の薪ストーブは、この法律による制限は受けません。

ですが本来、臭いの問題&発生には個人も事業者もないはずです。加えて本ページで焦点にしたいのは「煙突高が何メートルあれば煙の影響を減らせるか」です。

この観点からすれば、個人か事業者かは関係なく、参考にする価値はあると考えます。

事業者は厳しく規制され、個人は煙出し放題ということは納得いきませんが。

信頼性も充分

文献は発行元次第で信頼性・信憑性にばらつきが出るものです。しかし国が定めている内容ですから、専門家が係わって定義されているであろう内容と考えられます。

当然、記載されている情報には一定の科学的根拠もあるはず。ひいては信頼性も担保されており、参考にできるものだと考えました。

参考文献

とは言え法律の文言を読んでもさっぱり分かりませんよね。

環境省が発行する、以下の「よくわかる臭気指数規制2号基準」という小冊子の説明が分かりやすかったので、こちらを基に解説します。本小冊子は、悪臭防止法の中の特定部分を分かりやすく紹介しているものです。

※リンク先はPDFで重いので注意してください。本ページの引用画像は、全て下記からとなります。

外部リンク:よくわかる臭気指数規制2号基準

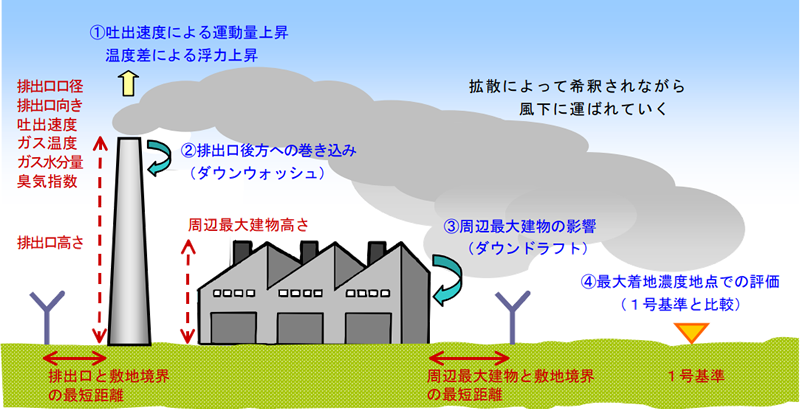

「よくわかる臭気指数規制2号基準」から見た煙の流れ概要

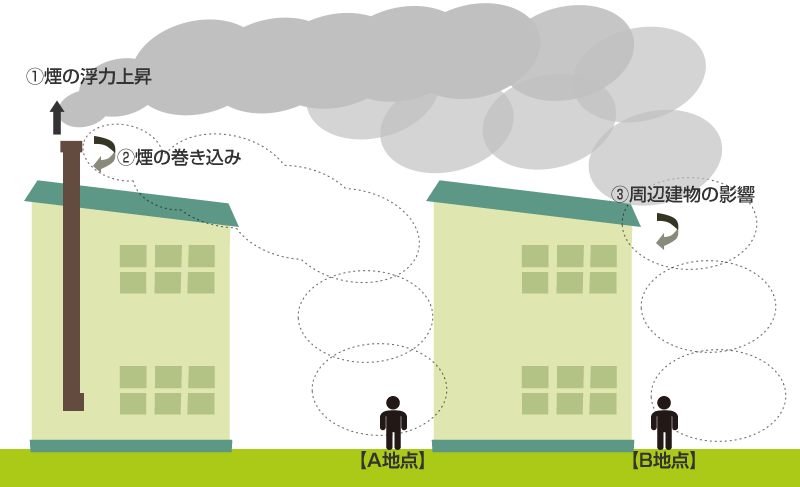

悪臭を感じる影響として、上記画像の①~④の知識が必要です。小冊子の内容を私なりに分かりやすくかみ砕いてご紹介したいと思います。

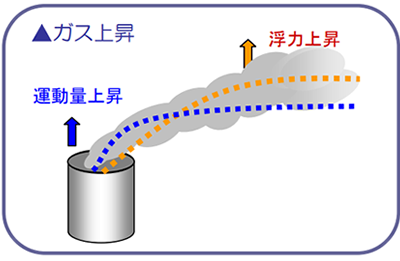

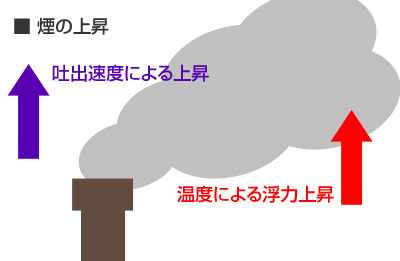

①煙の浮力上昇

煙突から出た直後の煙(ガス)は、誰もが何となくでも理解しているとおり、一般的に上昇する力を有しています。

引用画像において、浮力上昇&運動量上昇と表現している2点がその要因です。

もう少し分かりやすい表現にすると、以下の2つの要因により浮力上昇の力が働いています。

- 吐出速度(煙の上がる勢い)

- 温度による浮力

これなら分かりやすいですよね。

しかし1の勢いは、空気抵抗や重力などにより失われます。2の温度も冬の大気に冷やされ失われます。

ですので煙突よりも煙は上がる可能性はあるものの、急速に上昇する力は無くなってしまいます。

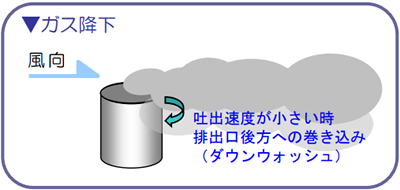

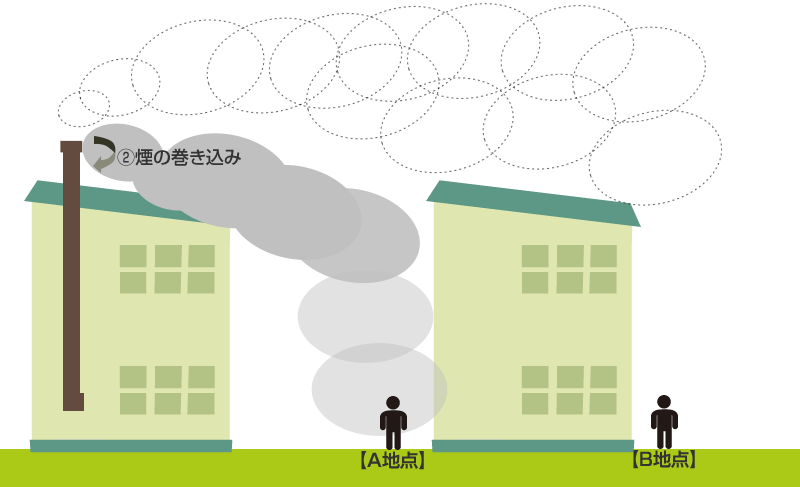

②煙の巻き込み(ダウンウォッシュ)

煙の吐出速度が小さい場合、排出口の風下に形成される気流の乱れに巻き込まれ、煙が降下することがあります。

これをダウンウォッシュといいます。

煙突の排出口から下1mほど黒ずんでいることがあるのは、そういった煙の影響があるのではないでしょうか。

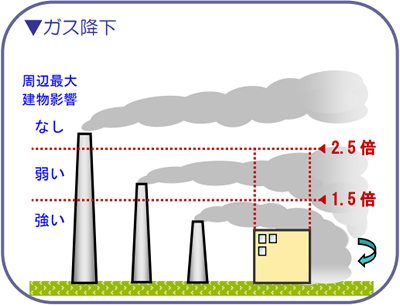

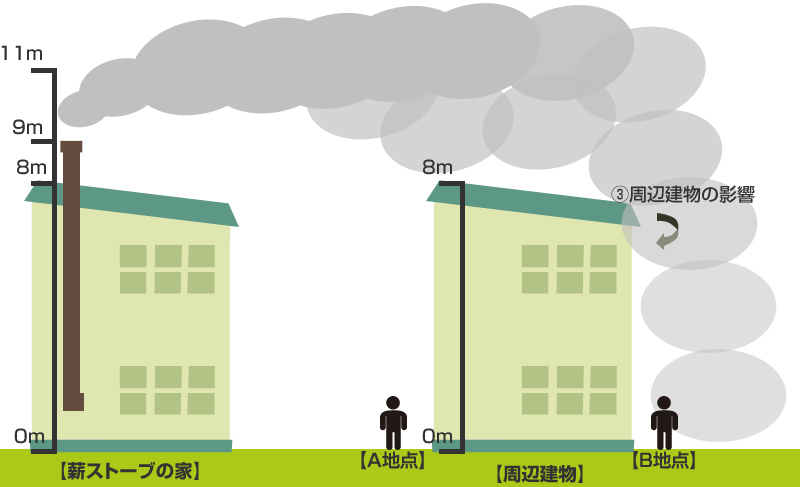

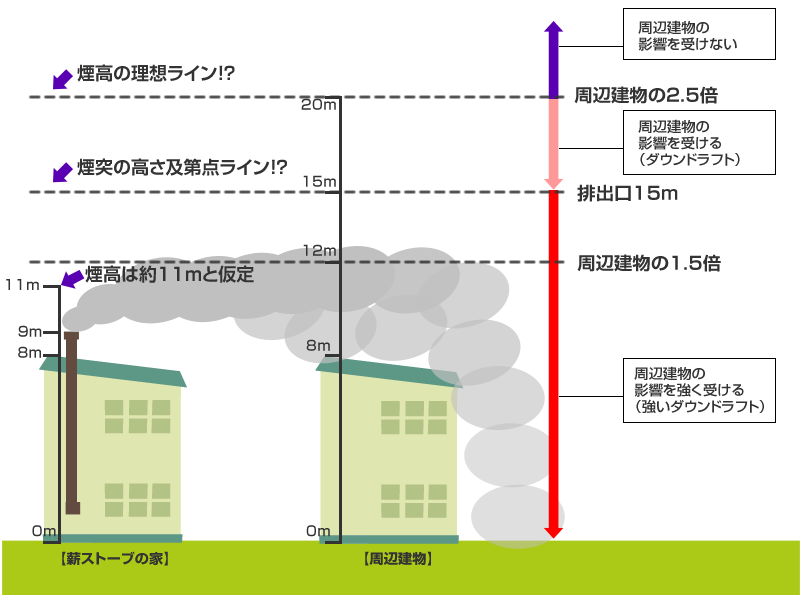

③周辺最大建物の影響(ダウンドラフト)

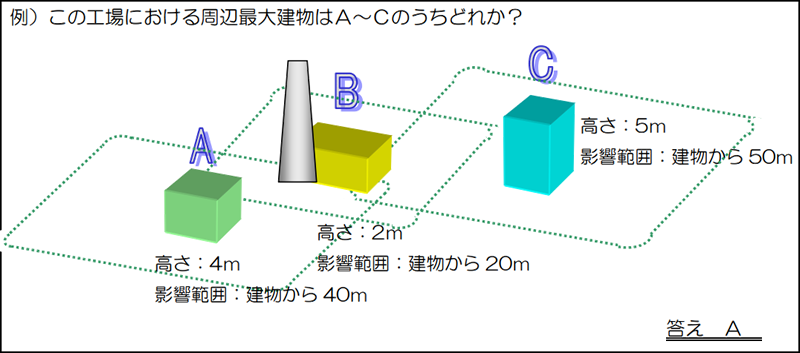

煙の流れは、周辺の最大建物(※1)による影響を受けやすいです。

特定の周辺建物を中心とし、その建物の高さ×10倍の範囲に排出口(煙突)が入る建物。その中の最大高さのものが「周辺最大建物」です。本来の悪臭防止法では、敷地内の建物のみ該当します。

煙突そのものの高さ+先ほど説明した①と②を考慮した煙の高さを仮に「煙高」としましょう。

煙高が周囲の最大建物高さの2.5倍以上の場合は影響を受けずに拡散します。

しかし2.5倍未満の場合は影響を受け降下します。これをダウンドラフトといいます。

さらに煙高が1.5倍未満の場合には、強いダウンドラフトが発生し煙は地表付近まで降下します。

加えてこの画像に記載はないのですが、排出口の高さ自体が15m未満の場合も同様に強いダウンドラフトが発生します。以下引用です。

排出口の高さが 15m未満の場合には、周辺最大建物※Q6の影響を強く受け、排出されたガスには強いダウンドラフトが起こり、排出口近傍で最大着地濃度が出現します

引用:よくわかる臭気指数規制2号基準 PDF6ページ

全てまとめると以下になります。

- 煙高が周囲の最大建物高さの2.5倍以上の場合は影響を受けない

- 煙高が周囲の最大建物高さの2.5倍未満の場合は影響を受ける(ダウンドラフト)

- 煙高が周囲の最大建物高さの1.5倍未満の場合は強い影響を受ける(強いダウンドラフト)

- 排出口の高さが15m未満の場合は強い影響を受ける(強いダウンドラフト)

最後の1文のインパクトが大きいです。15mって結構高い。

よく考えると銭湯の煙突が23mというのは、制定された昭和6年当時の建物(平屋~高くて2階?)であれば2.5倍以上になる高さです。

今や3階建て以上も当たり前なので効果が薄れていますけどね。

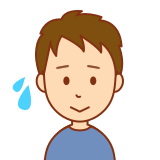

④最大着地濃度

最終的に煙は、大気拡散により希釈されながら地表面に着地します。

本来この引用小冊子の内容は、この着地した地点で基準を満たすように、煙突からの臭気排出強度を設定してください……という内容です。

当ページの趣旨的には「いずれ煙が拡散・希釈されて降りてくる」ということだけ認識いただければ充分です。

遠くで臭うこともあるということですね。

薪ストーブに当てはめてみる

長くなりましたが、ここで先ほどの小冊子の内容①~③を薪ストーブに当てはめてみたいと思います。全体図は上記の画像のようになります。煙突や家の高さなどの関係は、我が家のケースを参考値としています。

①の煙突から出た煙は2m上がることと仮定します。

①煙の浮力上昇

これは小冊子の例とほぼ同じです。薪ストーブのドラフトによる吐出速度による上昇、および煙の熱で浮力上昇の力が働きます。

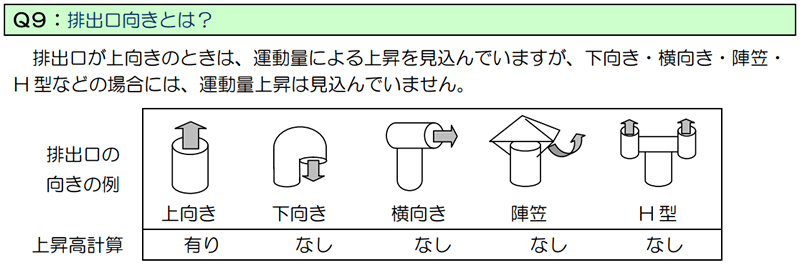

ただ、厳密に言えば度出速度による上昇は、悪臭防止法の観点では「排出口が上向き」の場合のみ考慮されます。

雨が侵入しないよう上部が覆われた形状の場合は、その運動力が減少するからだと考えられます。

以下、形状の引用です。

薪ストーブの排出口(煙突トップ)は、陣笠に近い形 or H型が一般的でしょうか?その場合、悪臭防止法の観点から見ればドラフト分の運動量を無視して考えるようですね。

実際の我が家の周りでは、煙が上がりやすい煙突・ほぼ上がらない煙突があります。上がる煙突を無視するのは不公平な気もするので、ちょっとだけ上がることを想定したいと思います。

②煙の巻き込み(ダウンウォッシュ)

①の煙が上昇する力が弱い場合、ダウンウォッシュが発生することがあります。その場合、上記のA地点でも臭気を感じやすくなります。また、その周囲が煙溜まりのようになってしまい、一帯が臭うことにも繋がります。

ダウンウォッシュ等と専門用語を用いなくても、臭いで経験されたことのある方もいらっしゃるでしょう。

極端な例では、常に斜め下に煙が流れるケースも確認済みです。ダウンウォッシュなのか、立地による特有の風が発生しているのかはわかりません(皮肉にもその家が最も煙突が高いです)。

論理的には煙突が高ければ高いほど煙のスタート位置は高いため、ダウンウォッシュの被害は少なくなるはず。しかしながら、住宅密集地でこのような煙の初期角度になってしまうと、1m~2mの高さアップで解決するかは疑問です。

③周辺建物の影響(ダウンドラフト)

本来は周辺“最大”建物ですが、たくさんの人が住まう住宅地では最大だけ注意すればよいわけではありません。個々の住民にとっては自分の家こそが自分の最大建物ですので。

というわけで、これまでの例の通りで考えます。

煙突そのものの高さ+先ほど説明した①と②を考慮した煙の高さを仮に「煙高」とし、画像の例を表にまとめると以下となります。

| 薪ストーブの家 | 周辺の家 | |

|---|---|---|

| 建物の高さ | 8m | 8m |

| 煙突の高さ | 9m | |

| 煙高 | 11m |

この例で小冊子のダウンドラフトの法則を当てはめて図にすると、以下となります。

この例では煙突の高さが9m。15m以下は強いダウンドラフトを受けます。……全然高さが足りません。

つまり我が家の場合、ダウンドラフトは起こるべくして起こっているというわけです。

でも、薪ストーブの設置環境はこんな感じが多いのではないでしょうか(少なくとも私の経験上はこれに近いです)。

我が家の例なら煙突をあと9m位高くすれば効果大となりそうですが……見栄えがとんでもないことになりそうです。

住宅地の薪ストーブを考察する

改めまして住宅地での薪ストーブ設置&利用について考察したいと思います。

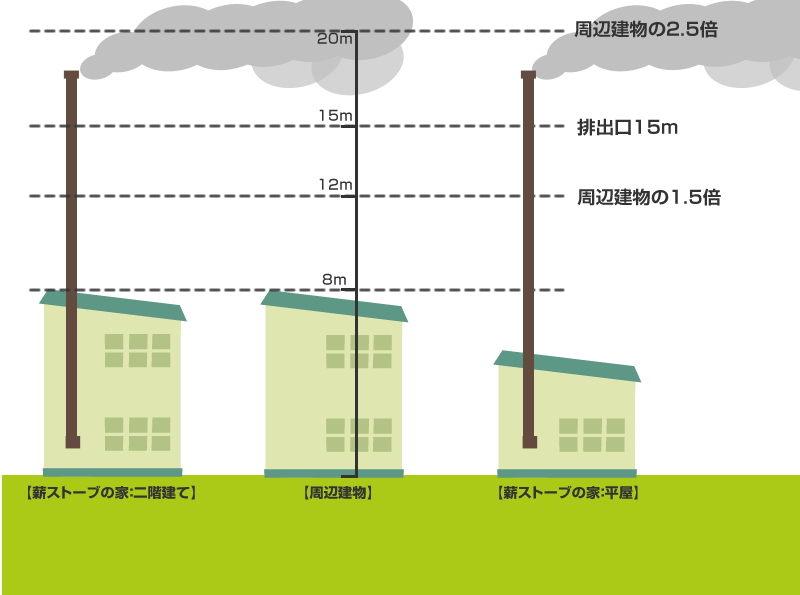

高い煙突は現実的に厳しい!?

ダウンドラフトが発生しにくい、周辺建物の2.5倍の煙の高さというのは、薪ストーブとして相当な高さです。非常に高価になるでしょうし、それに強度も心配です。

少なくとも私の経験では、15m級の煙突すら見たことはありません。なにより外観も悪そうです。特に平屋の薪ストーブで15m~20mなんて絶対なしでしょう(以下参考画像)。

周囲が引く高さですし、煙突のコスト&補強コストすごそう。

つまり本ページで導き出された煙突の高さは、現実的ではないのかもしれません。

2022/10/24追記:

……と思ったら、海外の一部では煙突の高さに規制があり、私の想像に近い煙突があるそうです。詳しくは下記をご覧ください。この高さでも悪影響があると書かれていますね(汗)

オランダ。この高さの煙突で拡散でも煤煙悪臭は近隣住民に悪影響を与えているという。

— 青山 翠 (Midori Aoyama)🇯🇵 (@CleanBlueSky1) October 3, 2022

このオランダやドイツでは煙突の最低高について規制が存在し、それより低い煙突は処罰も有り得る。

日本の多くの住宅地の薪ストーブ暖炉の煙突施工例では余りにも低すぎ、ドイツの基準から見れば殆どが違法となる。 https://t.co/Xriir5f1UW

日本が法律で煙突の高さを規制するのは、難しいでしょう。そもそも補助金すら出す自治体すらあるくらいですので。

日本国内にて住宅地で薪ストーブを設置し、人に迷惑を極力かけないで使用するには、ほどほどに高い煙突×排気浄化装置と併せて設置することの方が現実的と言えそうです。

排気浄化装置に関しては後述します。

そもそも、そこまで無理して住宅街に設置しないのが最良な気がします

煙突を少し高くしてもらっても解決しない可能性もある

薪ストーブの被害が発生した際、利用者と被害者が話し合いをすると誰でも思いつくこと。それは「もう少し煙突を伸ばしてみること」だと思います。

私のケースでもそうでした。

この場合、煙突が被害者宅よりも低いなど、明らかに高さに問題がある場合は効果的と思います。しかし、それ以外の場合では、1m~2mの高さアップで解決するかと言えばどうでしょうか。

本ページの内容に照らして考えると、問題は解決しない可能性があります。詳細はここでは控えますが、実際、私のケースではほぼ変わりませんでした。

排気浄化装置

煙突の高さの他に、迷惑に影響を与えるの要素が臭気の強さです。臭気の強さを減少させれば、煙突の高さは低くても済むのです。

強制的に臭気を減少させる方法として、排気浄化装置というものがあります。

twitterにて@CleanBlueSky1さんに教えていただいたのですが、クリエという会社のススとり君という製品。こちらを設置することで臭気を減らすことが可能です。

同社は業務用での実績もあるようですし、期待できそうですね(業務では周辺住民のクレームは避けたいものですので)。

被害を受けている方・クレームを受けている方は、排気浄化装置の設置(交渉)も検討してみてください。

決してお安くはないかもしれませんが、ご近所問題を考えれば検討に値するのではないでしょうか。

2022/10/24追記:以下に記事を書きました。

反論&疑問

15m以上の高い煙突は不要!?

高性能な薪ストーブは煙が少ないので、適切に使えば周囲に影響はあっても受忍限度の範囲です。15m~20mの煙突までは不要なのはそういった理由です。

私の脳内にいる架空の薪ストーブ販売業者の方(汗)は、こんな風におっしゃいました。私は完全な左脳思考&論理人間ですので、この主張も理解はできます。

確かに本当に臭気が少なければそのとおりかもしれません。そしてよほどのことが無い限り受忍限度を超えるレベルまでにはならないことも多いでしょう。

であれば法律の範囲、問題無いでしょ!?と言うのも違うと思います。なぜなら、実際は臭気が強く感じるケースもあるのは事実だからです。

そもそも本ページの前提が「他人に極力迷惑をかけないための煙突の高さ考察」です。迷惑か迷惑でないかを感じるのは利用者ではなく近隣住民です。であれば常に近隣住民ファーストで考える必要があると考えます。

「問題無い」等の「一方的な決めつけ」はコミュニケーションを拒否する言葉になり、私も散々悲しい思いをしてきました。様々な考えはあると思いますが、まずは話を聞いてくれる人だととてもうれしいです。

ここまでする必要あるのかな!?と思う方へ

薪ストーブは正しく使えば臭気抑えることができそうだし、15m以下でも問題なくない!?煙突や排気浄化装置はお値段もするみたいだし……。こんなにお金がかかるなら考えてしまいます。

周りに家があるなら、上手く使っても迷惑に思われる可能性はゼロにはならないでしょうね。一度関係が悪化すると改善は難しいので、お金をかける価値はあるかもしれません。

「この位の臭気なら周囲に多少影響を与えても問題ない。多少の迷惑はお互い様だから設置できないかなぁ」と考える方もいるでしょう。先ほどと似ていますが、こちらも理屈で考えればそういう見方もできます。

例えば環境基準の観点で言えば、私の隣人の煙突高(9m)の場合、PM2.5の数値も1日に平均すれば基準値以下となります。先ほども触れたとおり、法律上も受忍限度=お互い様と思いたいかもしれません。

ただ、より高温で安定的に焼却できる東京の清掃工場でも、場所に応じて41m~210mの煙突高にして=お金を投じて「迷惑やトラブルを避ける」という選択がされています。

「法律の範囲」とは別として、煙や臭気は住宅地においてデリケートな問題として扱われているのだと考えられます。

ご近所づきあいは一生続くかもしれません。ひいては住宅街での薪ストーブもデリケートな問題と考えた方が、人にも環境にも良い。私はそう考えますが、あなたはいかがでしょうか。

これは法律の問題ではありませんので、あなたの考え方次第です。

まとめ

ずいぶん長文になってしまいました。これを作るのに何十時間掛かっているでしょうか(汗)

結果として、住宅地の薪ストーブには高い煙突が好ましいこと。それができない現実では排気浄化装置の検討も視野に入れた方が良いことをご紹介しました。

改めて書きますが、本ページで記載している内容は、近隣住民に極力迷惑をかけないという観点のものです。

薪ストーブの設置は法律とは別に、周辺住民への迷惑の事もよく考え、慎重にご検討されると良いと思います。

コメント

こんにちは。前にコメント書かせていただいた者です。詳しい調査と考察とまとめ、ご苦労様です。ありがとうございます。私の家の迷惑の根源の薪ストーブの家の主はなんと一級建築士です。ダウンドラフトの知識があったのかなかったのか不明ですが、今年、その一級建築士自宅の木製バルコニー、丁度煙突の真南側(この海街の夜の定番風向きです)のバルコニーの一部が激しく黒く煤けてきていて、足場組んで大掛かりにぺイントしなおしていました。なので、仮にダウンドラフトの知識がなかったとしても(もしそうなら一級建築士としてどうよ?と強く思いますが)ススや灰や臭いが思いのほかすぐそばに降り落ちているということを認識したはず!これで薪ストーブ止めるか?と期待しましたがしかし、止める気配はありません涙。薪がどっさり用意されています。。足場組むようなリフォームにかけるお金の余裕があるならば、まず排気浄化装置から設置してほしいものです。。。ここは同じ苦しい思いを強いられている者として心強く、そして一人じゃないんだと慰められる嬉しいサイトです。これからも無理なく続けてください。

さんぽさん、こんにちは。

コメントありがとうございます。

きっと小洒落た住宅に薪ストーブを設置して、本人はご満悦なのでしょうね。

我が家の隣人宅も薪が大量に積まれ冬を待っています。コミュニケーションをとっていますが、止めてくれる可能性は全くのゼロだと確信しております(汗)

今は仕事が立て込んでしまっていてなかなか更新できていないのですが、定期的な更新ができるように努力したいと思います。ありがとうございます(^^)