「薪ストーブはカーボンニュートラルかどうか」。本件はいろいろな方が考察されていると思います。設置を検討されている方は、意見が気になることかもしれません。

私は薪ストーブでカーボンニュートラル、SDGs、エコやロハス的なイメージで語られることを問題と思ってきましたが、これまで言及してきませんでした。

というのも私がそれらについて、最低限の知識しか持ち合わせていなかったためです。

今回はお盆休みを利用して、カーボンニュートラルについて調べ、考える時間が持てました。結論から言えば、「現実的にカーボンニュートラルでは無い」というのが私の答えです。そう至った思考を、アウトプットとして本ページにまとめています。

もしも間違い等がありましたらご指摘いただければ幸いです。

薪ストーブはカーボンニュートラル?

カーボンニュートラルの定義

薪ストーブがカーボンニュートラルかを考えるためには、その定義を知ることが必要です。環境省のページから引用します。

2020年10月、政府は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、カーボンニュートラルを目指すことを宣言しました。

「排出を全体としてゼロ」というのは、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの「排出量」※ から、植林、森林管理などによる「吸収量」※ を差し引いて、合計を実質的にゼロにすることを意味しています。

カーボンニュートラルとは – 脱炭素ポータル|環境省

※人為的なもの

まとめます。

- 二酸化炭素(CO2)やその他の温室効果ガスの「排出量」

- 植林、森林管理などによる「吸収量」

上記の1から2を引いて、実質的にゼロにすること。

言い換えると、放出する量と取り除く量で、バランスが取れている状態のことを指します。

薪ストーブの利用はカーボンニュートラルか!?

薪ストーブは木を燃料として使用します。木は生長する過程で光合成を行い、大気中の二酸化炭素を吸収します。この二酸化炭素が木の成長に必要なカーボンとして蓄積されるため、木を燃やすことでその蓄積されたカーボンが二酸化炭素として再び大気に放出されます。

理論的には、新しく植えられる木が前の木が燃えることで放出された二酸化炭素を吸収することで、一連のサイクルがカーボンニュートラルとなります。

ただし、以下のような要因がカーボンバランスに影響を与えるため、完全にカーボンニュートラルとは言えない場合があると考えました。

- 伐採・加工:

木を伐採し適当な大きさにカットする際の燃料消費とそれに伴う二酸化炭素排出。 - 輸送:

薪を輸送する際の燃料消費とそれに伴う二酸化炭素排出。 - 森林の持続可能な管理:

伐採した木を補う新しい植樹が十分に行われていない場合、長期的にはカーボンニュートラルとは言えなくなる。

1~3全てが揃ってカーボンニュートラル!?

これら1~3の条件が全て揃えば、おおよそカーボンニュートラルになるという可能性はありそうです。

逆に言えば、1~3のいずれかに不適切な点が存在すれば、そうでないともいえます。

少なくとも手放しで「薪ストーブはカーボンニュートラルである」と言えるようなものではないことだけは確かでしょう。

さきほどの1~3の項目について、1つずつ考えてみたいと思います。

伐採・加工

薪を作るには、木を伐採・加工する必要があります。この行程の詳細によっても、カーボンニュートラルかどうかに影響が出てきます。

持続可能な伐採が必要

森林を無計画にただ伐採するだけであれば、資源はどんどん減少していきます。仮に国民みなが薪を消費しつづければ「はげ山」になってしまうでしょう。

それに対し、持続可能な森林管理の一環として行われる伐採は違うとされています。以下の様な環境・経済・社会において重要な役割を担っています。

- 森林の健康を維持する

- 資源としての木材

- 経済的価値

- 新しい生態系の創出

また、そういった管理下の環境においては、伐採だけでなく植林も管理しています。

薪ストーブをカーボンニュートラルとするのであれば、こういった計画的伐採により作られた薪を利用する必要があるのではないかと考えられます。

国や地方自治体が薪ストーブを推奨するのは、結局のところ余った間伐材を有効活用して欲しいのでしょう。

機械の利用によるCO2排出

伐採に使用される機械や装置(例: チェーンソー、伐採機、付随してリフト等)は、当然燃料を消費します。これにより二酸化炭素等が放出されるのは避けられません。

例えば、薪ストーブの燃料にするためだけにチェーンソーを使ったと考えてみましょう。

ガソリンの燃焼によるCO2排出量を、ガソリン1リットルあたり約2.31キログラムとします。例として、チェーンソーが1時間に0.5リットルのガソリンを消費すると仮定すると、CO2排出量は次のように計算されます。

0.5L × 2.31kg/L = 1.155kg

この場合、1時間の使用で約1.155kgのCO2が排出されることになります。

持続可能な伐採以外は!?

持続可能な森林管理の一環として行われる伐採以外で発生した薪を使用した場合はどうでしょうか?例えば伐採するだけで新しい木が植えられない場合です。

この場合、長期的に見るとカーボンニュートラルの考え方に合致しないと考えられます。みんなが伐採し出したら、資源は減る一方だからです。

ですから、厳密なカーボンニュートラルに貢献したいと考えるのであれば、薪の出自すら意識する必要があるのかもしれません(適正な業者から購入するなど)。

現実的には、土地を整備する際などに邪魔になって伐採した木を、譲ってもらうことも多いように思います。「近所で無料でもらえてやったー!」と嬉しくなるのが、利用者の自然な感情ではないでしょうか。

それはそれで、資源の有効活用にはなるとは思いますが、その場限りとなります。

輸送

輸送手段とCO2排出

伐採した木をどのように輸送するかは知りませんが、ダンプやトラック等になるでしょうか?

例えば薪をトラックで輸送したとして、CO2排出量を考えてみたいと思います。

例えば、大型トラックが3km/L(リットルあたり3キロメートル)の燃費であるとします。

ディーゼル燃料の場合、燃焼1リットルあたりのCO2排出量は約2.68kgとします。

例として、50km輸送する場合を考えると、以下となります。

50km ÷ 3km/L = 16.7L

16.7L × 2.68kg/L = 44.8kg CO2

この例では、大型トラックで薪を50km輸送する際に約44.8kgのCO2が排出されることになります。

帰りの分も考えるともっと多くなりますね。これが多いか少ないかは、参考値として後ほど取り上げます。

輸送距離

伐採地から薪ストーブのある消費場所までの距離が長ければ長いほど、輸送に必要なエネルギーとその結果としての二酸化炭素放出が増加します。

ここでは便宜上、ウッドマイレージ(=薪マイレージ)という言葉を使いたいと思います。ウッドマイレージがゼロに近いほど、カーボンニュートラルの概念に近づくことをになりそうです。

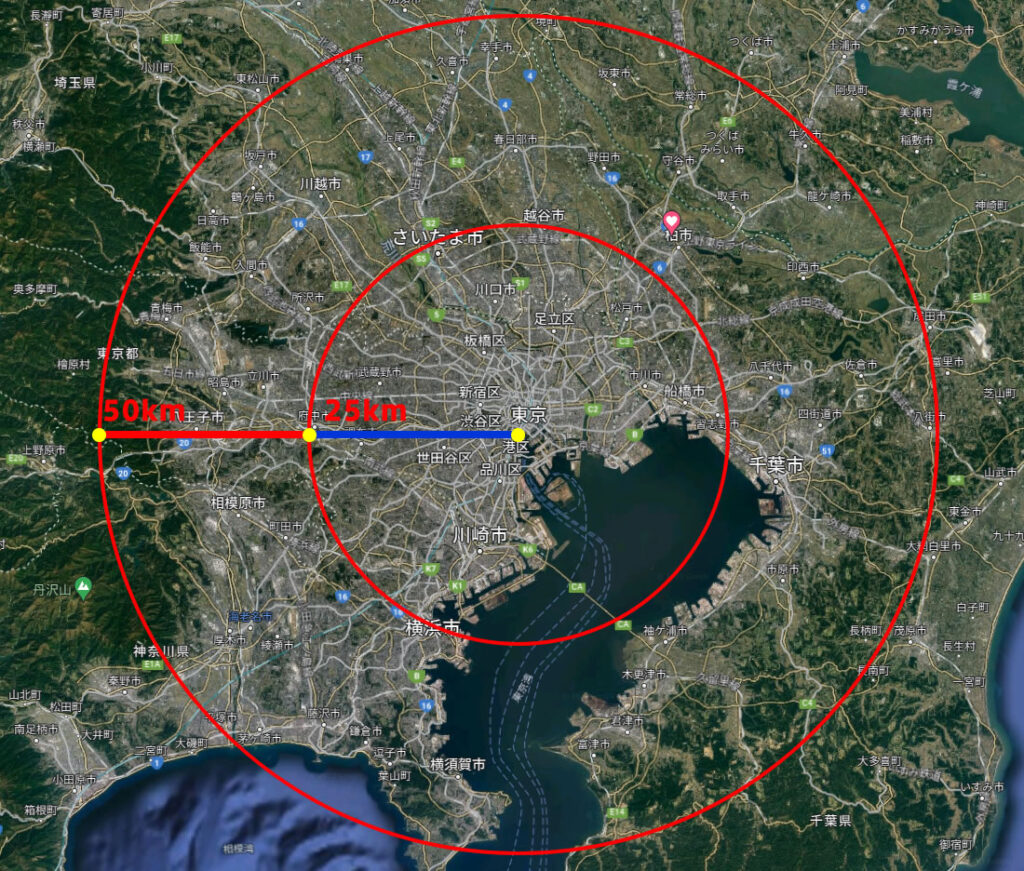

先ほどは50km輸送した際の二酸化炭素放出量の参考値を出しました。そんなに輸送するか!?と思う方もいると思いますので、東京港区を中心として25km~50kmを示してみました。

少なくとも、25km圏内に管理された森はおそらく無さそうです(緑がほぼ無い)。50kmで、やっと西東京や、東の千葉の方に山も増えてくる感じですね。

西東京の山で伐採した木を港区まで持ってくる場合、ウッドマイレージの値は極端に高いのは誰が見ても明らかです。薪の値段についても比例して高くなるのは想像に難くありません。

めっちゃ贅沢品!

対して山に近い場所で伐採後、そのまま近くの家の薪ストーブで消費する場合、最もウッドマイレージが低くなる。つまりはカーボンニュートラルの概念に近づきます。

遠方から都会に薪を持ち込むのは、ウッドマイレージが極端に高く、エコではなさそうです。こういった使用方法にてカーボンニュートラルを主張するのはなんだかおかしく感じますね。

参考

薪の輸送で発生するCO2排出量が、エアコンの暖房相当でいえばどれくらいになるのか調べてみました。

計算には非常に多くの変数が発生するため、全くもって正確な数値とは言えません。あくまでこういう条件で計算したら……という参考例としてご覧ください。

44.8kgのCO2排出

薪をトラックで50kmの輸送し、約44.8kgのCO2が排出された例を考えてみます。

日本の電気のCO2排出係数を、約0.4kg-CO2/kWh(キログラムCO2毎キロワット時)であるとします。

44.8kg ÷ 0.4kg-CO2/kWh = 112kWh

この計算により44.8kgのCO2排出は、電気の使用で言えば112kWhのエネルギー消費に相当します。

一般的なエアコン(定格出力3kW程度)が1時間稼働した場合の消費電力は約3kWh(実際の消費は稼働モードや温度設定により変動します)とします。

112kWh ÷ 3kWh/hour = 37.3 hours

したがって、44.8kgのCO2排出は3kWのエアコンを約37.3時間稼働させることと同等のCO2排出になると言えます。

まとめ

以上をもってカーボンニュートラルかどうかの結論としてまとめたいと思います。私は専門家ではないので、あくまで個人的な結論としてお考えください。

合理的と思われる要素として、以下の3点を満たしていれば私はカーボンニュートラルの概念に近いと言える可能性がありそうに思いました。

- 薪に使われる木は、適切な森林管理の一環として行われる伐採によるもの

- 伐採した木を補う、持続可能な新しい植樹の管理・計画がなされている

- 伐採地に近い場所で消費する

住宅地ではたぶん大抵あてはまらない……。

いずれにしても、多かれ少なかれ伐採や加工・輸送は現実的に発生します。

つまり「現実的には薪ストーブはカーボンニュートラルではない」という結論になりました。これについて、間違っている点があればご教示いただければ幸いです。

カーボンニュートラルなどを建前として、住宅地では薪ストーブの設置が進んでいます。そして良いことをしているつもりで、実際は煙害を発生させてしまっているケースも見受けられます。

薪ストーブを住宅地で設置する際は、よく考える必要がありそうです。

コメント