薪ストーブは、住宅街や非寒冷地でも設置されることが増えています。最近改めて思うのは、増加は一時的なものではなく、今後も増え続ける。そして常識になるのではないかということです。

ここ1年で我が家の周辺でも、2件ほど薪ストーブのお宅が増えました。土地がそこそこ空いている地域ということもありますが、都心まで1時間かからない住宅街&非寒冷地にもかかわらずです。

ざっくりですがそれらは3%~5%ほどの住宅に設置されている感じでしょうか。ここまでくると善し悪しは別として、住宅街 × 薪ストーブが当たり前な時代。つまり“With薪ストーブ”の時代が近づいているのかもしれません。

我が家はとっくに“With薪ストーブ”状態と言えますが、他の地域でも遅かれ早かれそうなる可能性はあると思います。本ページでは、私がそう考えるにいたった複数の理由について書いてみたいと思います。

いろいろな可能性を考えたため、根拠に乏しいものもあります。あくまで1つの考えとして、信憑性は各自でご判断ください。

法規制、国・地方自治体による推奨

そもそも国・地方自治体は、薪ストーブ利用を推奨しています。推奨されれば増えるのは道理です。

日本には煙や利用に関する法規制が無いから

薪ストーブは建築基準法・消防法・自治体の条例に沿った上で設置する必要があります。しかしながら、これらはプロに依頼すれば軽々クリアできるもの。つまり実質は全国どこでも設置可能なわけです。

さらに言えば、欧米とは異なり日本には薪ストーブの利用・煙に関する法規制はありません。工場などの煙による大気汚染は厳しいのですが、個人宅に規制はないのです。

全国どこでも設置でき、煙の制限もない。実質全く制限がない状態ですので、法的には住宅街で設置&バンバン利用可能となっています。設置してよいものですから増えてくるのは必然だと思います。

国は木質バイオマスを有効活用したい

農林水産省「バイオマス活用推進基本計画」H22.12によると、森林整備等で発生する林地残材は、年間約800万トンも発生しているそう。林地残材とは、木の伐採や間伐等で余ったものです。

これらは木質バイオマスと呼ばれる資源になり得ます。薪もその一つですね。

それを捨て置くのはもったいない!ということで資源を有効活用し、経済価値を持たせることを国が推し進めています。

これらには、以下のようなメリットが考えられます。

- 燃やしてエネルギーを生み出せる

- CO2(二酸化炭素)を増やさないので温暖化対策になる

- 森林火災の可能性を減らせる(※後述)

- 経済効果を生む

- 雇用を生む

私も調べる中で初めて知りましたが、現在山火事により1日あたり約3件、金額にして160万もの損害が発生しているそうです。

林地残材を有効活用できれば、国としても願ったり叶ったりなわけですね。

というわけで国は木質バイオマスの利用を推奨している。つまりは薪ストーブも推奨しているわけです。

国は薪ストーブ・ペレットストーブの利用についてのガイドブックも出しており、その中で「地球温暖化対策」として推奨しています。

地方自治体も推奨している

推奨しているのは国だけではありません。地方自治体も薪ストーブ・ペレットストーブの設置に助成金・補助金を支給しています。こちらの参考サイトを見ると、支給する自治体の数はゆうに100を超えます。

助成金・補助金を支給するということは、薪ストーブを設置してほしいということ。つまるところは国と同じで、木質バイオマス(ここでは薪とペレット)を使ってほしいということでしょう。

国も推奨していれば、自治体も推奨している。結果薪ストーブが普及するのは自然なことと言えそうです。

2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略

さらには2020年10月、菅義偉首相の演説にて「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」が宣言されました。資料を見てみると、その中に「温室効果 ガス排出削減」欄に以下の記述があります。

プラスチック等を代替する新素材開発や、木質バイオマスエネルギー利用(熱利用)を推進し、森林資源を多段階利用するカスケード型システムを構築。

2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略

木質バイオマスというのは、薪やペレットが含まれます。つまりは、薪等をエネルギーとして利用することで温室効果ガスを減らしましょうね、ということ。

すでにこれまでもそういった姿勢でしたが、より強い目標として再定義されました。

言うまでもなく薪ストーブは薪を燃料にするためカーボンニュートラルな暖房器具です。今回の宣言により、時代に見合った国のお墨付き暖房器具という大義名分ができました。

販売側もさぞ売りやすくなることでしょう。

冬の暖房はエアコンよりも薪ストーブですよ!環境に優しいので国も推奨しています。

なんて営業トークもまかり通るかもしれません。実際、正しく使えばそうなのですからね。

というわけで今回の宣言により、薪ストーブの設置も進むことが予想されます。

同時に、使い方を間違えればかえって環境に悪くなってしまう暖房器具にもなりえることを広める必要があります。

国は情報を広めるなり、排煙規制をするなり対策が必要だと思うのですが、ブレーキをかける行為なので当面は難しいでしょう。

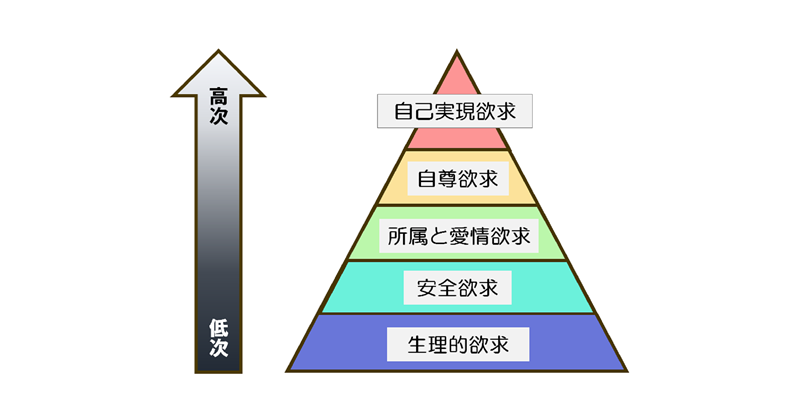

人間の根本的な欲求・欲望

心理学者マズローの欲求5段階説で言えば、人間には低次から高次の欲求があります。薪ストーブはそれらの欲求・欲望を満たすことができるアイテムだと思います。

より暖まりたいという思いから

同じ家なら、より暖かい方が良い!

新築するなら、最高に暖かい家にしたい!

特に冷え性の方にとってはそう思われる方も多いのではないでしょうか。暖まりたいのは人間の生理的な欲求です。

薪ストーブはとても暖かいと言われます。寒がりな方にとっては「暖かい」というだけで導入する動機になるのではないでしょうか。

生理欲求には寒冷地・非寒冷地・住宅街・田舎等などは関係ありません。改めて理性で考えると「でも街中じゃ無理かな」となる人も多いと思います。ですがそうはならないこともあるのは、住宅街での設置状況を見れば明らかです。

人間は火が好き

人間は火の揺らぎを見ることで癒やされたり、安心したりします。火を囲むことで団らんをすることもできます。そしてそもそも燃やすことはとても楽しいこと。

これらは原始時代のなごりとも言われます。火は暖を取るだけでなく、調理に使い、獣から身を守るために使われてきました。それが遺伝子レベルですり込まれているのでしょう。

つまり人間は根本的に火が好き。薪ストーブも好きな人は多いのだと思います。

エアコンには無い、原始的な欲求を満たし人を惹きつけるのが薪ストーブです。導入を希望する人はなくならないでしょう。

人の薪ストーブの煙や、自分の煙で人に迷惑を掛けるのはいやです。そんな私でも、山奥で使うなら楽しそうだなぁと思うくらいですし。

その他各種欲求・欲望を満たせるから

暖まりたい、安心したい等の欲求は、比較的低次の欲求です。それら以外にも、薪ストーブは各種人間の欲求・欲望を満たすことが可能です。

- 所有欲

- 虚栄心

- ファッション

- 豊かさ

薪ストーブは設置に100万前後もする高価なアイテムです。人に自慢もできますし、持っているんだという満足感もあります。見た目も素晴らしい。豊かな気持ちになれるかもしれません。

満たされる欲は人それぞれですが、そういった幸せに繋がる価値が薪ストーブにはあると思います。

販売者側の要因

住宅会社の販促ツールとして都合が良いから

注文住宅会社のモデルハウスは、大抵は豪華なオプションが付いていることが一般的です。言わば世の中の憧れを詰めに詰め込んだのがモデルハウス。「この会社いいな」と思わせることが目的ですから当然ですよね。

そんなモデルハウスに、薪ストーブが設置されていることをよく見かけます。実際、私も初めて薪ストーブを目にしたのは、デザイン性の高さが売りの注文住宅会社でした。

これは薪ストーブが住宅の販促ツールとして都合が良いことを意味していると考えられます。見た目はインテリア性が高いですし、設置できることは他社との差別化にも繋がりますので。

そこでは実際に自宅で薪ストーブを使ったこともない営業スタッフが

いいですよね、とても暖かいですよ。当社は施工例が豊富です。

と調子よく営業していることもあるのです。営業は薪ストーブのプロではなく、家を売るのが仕事なので仕方のないことですが。

住宅ローンが通ってお金はある&気が大きくなっている人には、100万前後の薪ストーブ導入も決して難しいことではありません。

薪ストーブを気にもかけていなかった人さえも、モデルハウスを見て導入することはあるでしょう。

マーケットの伸びしろが大きいから

最初にも書いたとおり、非寒冷地&住宅街の我が家周辺だと、薪ストーブの設置状況はまだ3%~5%程度です(厳密ではなく大雑把ですが)。これでも、同じような環境とくらべてかなり多い方だと思います。

古い家が多い住宅街では全くと言って良いほど見かけませんので、1%以下でも普通かもしれません。東京の古い住宅街なら数百件(数千件!?)に1件というレベルではないでしょうか?少なくとも私は見かけたことはありませんね。

それだけまだ現時点では薪ストーブのマーケットは小さいということでしょう。しかし逆に言えば、大きく伸びしろがある状況だと言えます。

今や薪ストーブは国が推奨するカーボンニュートラルの暖房器具です。以前よりもさらに売りやすくなると思いますし、今後マーケットは大きくなっていくことでしょう。

そしてマーケットが大きくなれば、販売業者も増える→レッドオーシャンになり宣伝も激化する→ひいては設置もさらに増えることになると考えられます。

東京の薪ストーブの会社だってあるくらいですからね。さすがに東京だとちょっと……と思いますが、その常識もいずれ変わってくるのかもしれません。

その他要因

エコ・ロハス・スローライフ等のブーム

エコ、ロハス、スローライフという言葉は、2000年代からよく使われるようになりました。何となく使っていましたが、念のためそれらの意味をまとめてみます。

- エコ=環境にいい

- ロハス=健康的で持続可能な生活様式

- スローライフ=効率やスピード重視ではなく、生活を楽しむこと

「適した場所で正しく使えば」という条件はありますが、薪ストーブはこれらにあてはまっているようにも思います。

自分はエコなことをしていると思いながら、しかも楽しめるのであれば設置にも前向きになるというもの。

エコ・ロハス・スローライフは、現代人にとって大切かつ魅力のあるキーワードです。今後も廃れることはないでしょう。

住宅地での薪ストーブ利用者の情報が増え続けているから

今日はSNSやブログで、いくらでも個人が情報発信できる時代です。

こんな風にして住宅街でも気をつけて薪ストーブを使ってますよ。

住宅街で冬は毎日使ってますがクレームはありません。

というような情報も多数見受けられるようになりました。薪ストーブは趣味的要素も高いため、積極的に情報を発信する方も多いというわけですね。

これらの情報を熱心に見る読者は、以下のいずれかでしょう。

- 同じような環境で実際に利用している人

- 住宅街で薪ストーブを使いたいけど大丈夫かなと調べている人

後者はそもそも設置したいから調べているわけです。そのため背中を押してくれるような情報を集めてしまうことがあります。

こういった都合の良い情報を集めてしまうのは、心理学用語で「確証バイアス」と呼ばれるもの。自分も気をつけるから大丈夫だろうと思ってしまうわけですね。

結果、個人が情報発信できる時代→住宅街の薪ストーブ利用者情報が増える→住宅街にも導入しやすくなると考えます。

低金利が今後もしばらく続きそうだから

現在は、史上最低水準の住宅ローン金利の時代と言われています。

私も住宅ローンで家を建てたので、今後も低金利が続くかはよく調べました。その結果、当分は低金利が続くであろうという結論に達しました。もちろん将来のことは分かりませんし、いずれは金利が上昇するとは思いますが。

金利が安い=月額の支払金額に余裕が出るため、少し多めに住宅ローンを申請することもめずらしくないでしょう。実際に私もそうでした(住宅会社にうまく巻き上げられましたが)。

資金に余裕が生まれれば、薪ストーブなどの趣味に使えるお金も増えます。後から設置するのは大変ですから、どうせなら新築で……となりやすいですしね。

変動金利を想定していますが、固定金利なら将来の金利を考慮せずに多めに借りやすいですね。

家を取り壊さない限り外されないから

薪ストーブを設置したけれど使わない、使えないというケースはあると思います。例えば以下のようなケースです。

- 使うのが面倒になった

- 薪のコストが高いので使わなくなった

- 付近住民のクレームが酷く使えなくなった

しかしながらこういったケースでも、お金を払ってわざわざ薪ストーブを外す人はそれほど多くはないのではないでしょうか。

穴を塞ぐ工事や処分の費用のみならず、屋根を抜いていればその後雨漏りのリスクも0ではありません。専用の天窓ですら経年劣化で雨漏りすることがありますからね。

それに後から使うかもしれませんし。

つまりはその家を取り壊さない限り、薪ストーブ&煙突はそこに存在するのです。新築が多いでしょうから、普通に30年~50年くらいはその地に留まります。

これなら設置件数よりも減る件数の方が少ないでしょう。そもため薪ストーブの総設置数は今後も増えるのではと推測されます。

まとめ

いろいろな角度から、「今後も薪ストーブが増えていくのではないか」ということを考えてみました。これらは私の考察ですので、同意される方もいれば、逆の考えを持つ方もいるでしょう。

個人的に住宅街 × With薪ストーブを強く意識したのは、2050年カーボンニュートラル宣言です。国が薪ストーブを推奨しているわけですから。

そうなると住宅街に住む私たちは、嫌でも薪ストーブを受け入れる必要があります。迷惑ですし、受け入れたくはないですけどね。

重要になってくるのは、そうなった時に不完全燃焼をまき散らすような使い方をする人を減らすことかもしれません。私も微力なら情報発信をしないといけないと感じました。

コメント